環境省主催の地域循環共生圏セミナー2025

「見つけて、広げて、活かす!『観光・福祉・交通・教育』×『環境』の地域づくり」をオンラインで開催します。

本セミナーでは、観光・福祉・交通・教育など、さまざまな分野を切り口に持続可能な地域づくりについて考えます。地域づくりに取り組む多様な主体が「環境」の視点を意識することよる新たな可能性を見出すとともに、地域循環共生圏の考え方を深める機会として実施します。

第1回:令和7年12月 2日(火) 15:00〜17:00

ー観光×環境「地域全体で進める地域資源を活かした観光まちづくり」

第2回:令和7年12月 9日(火) 15:00〜17:00

ー福祉×環境「地域資源を活用した、暮らしをより良くするための共助のあり方」

第3回:令和8年 1月14日(水) 15:00〜17:00

ー交通×環境「地域交通課題から始まる住民主体の地域づくり」

第4回:令和8年 1月28日(水) 15:00〜17:00

ー教育×環境「地域に開かれた学びを通じた次世代の人材育成」

各回の定員は200名(申込先着順)、参加費は無料です。

スポット参加も可能ですが、多様な切り口から持続可能な地域づくりを考えるため、複数回の参加を歓迎します。

【特におすすめの方】

「見つけて、広げて、活かす!『観光・福祉・交通・教育』×『環境』の地域づくり」をオンラインで開催します。

本セミナーでは、観光・福祉・交通・教育など、さまざまな分野を切り口に持続可能な地域づくりについて考えます。地域づくりに取り組む多様な主体が「環境」の視点を意識することよる新たな可能性を見出すとともに、地域循環共生圏の考え方を深める機会として実施します。

第1回:令和7年12月 2日(火) 15:00〜17:00

ー観光×環境「地域全体で進める地域資源を活かした観光まちづくり」

第2回:令和7年12月 9日(火) 15:00〜17:00

ー福祉×環境「地域資源を活用した、暮らしをより良くするための共助のあり方」

第3回:令和8年 1月14日(水) 15:00〜17:00

ー交通×環境「地域交通課題から始まる住民主体の地域づくり」

第4回:令和8年 1月28日(水) 15:00〜17:00

ー教育×環境「地域に開かれた学びを通じた次世代の人材育成」

各回の定員は200名(申込先着順)、参加費は無料です。

スポット参加も可能ですが、多様な切り口から持続可能な地域づくりを考えるため、複数回の参加を歓迎します。

【特におすすめの方】

- 観光・福祉・交通・教育などのテーマから地域をより良くしたいと考えている方

- もっと地域資源を活用した地域づくりをしたい方

- 持続可能な地域づくりにお悩みをお持ちの方 など

お申し込みは令和8年1月27日(火)をもって終了いたしました。

多数の皆様にお申し込み、ご参加をいただき、ありがとうございました。

多数の皆様にお申し込み、ご参加をいただき、ありがとうございました。

開催概要

| イベント名 | 地域循環共生圏セミナー2025 「見つけて、広げて、活かす!『観光・福祉・交通・教育』×『環境』の地域づくり」 |

| 日時 | 第1回:令和7年12月 2日(火) 15:00〜17:00 第2回:令和7年12月 9日(火) 15:00〜17:00 第3回:令和8年 1月14日(水) 15:00〜17:00 第4回:令和8年 1月28日(水) 15:00〜17:00 |

| 開催形式 | オンライン配信(各回定員200名) |

| 対象者 | 自治体職員、民間団体(中間支援組織、NPO 等)、民間企業の 職員や構成員。特に、「観光」「福祉」「交通」「教育」等をテーマに地域づくりにとりくんでいる方 |

| 参加費 | 無料 |

| 主催 | 環境省 地域政策課 地域循環共生圏推進室 |

タイムテーブル

| 15:00〜 | 開会・導入 |

| 15:10〜 | パネルディスカッション・質疑応答 観光・福祉・交通・教育など、さまざまな分野を切り口に地域づくりを行う方々を招き、持続可能な地域づくりの実践や、課題を乗り越える工夫等を語っていただきます。 |

| 16:30〜 | 参加者同士の感想共有・意見交換 グループに分かれ、参加者自身が「次の一歩」を考え、感想共有・意見交換をできる時間を設けます。 |

| 16:55〜 | 閉会 |

登壇者のご紹介

第1回 観光 × 環境

地域全体で進める地域資源を活かした観光まちづくり

令和7年12月2日(火) 15:00~17:00

地域全体で進める地域資源を活かした観光まちづくり

令和7年12月2日(火) 15:00~17:00

地域資源を観光に生かし、面的な活動にしていく取り組みをされているお二人を話題提供者としてお迎えし、観光の視点で地域を繋いでいく際の視点や、試行錯誤をしていく上での課題感等を伺っていきます。

NPO法人 越後妻有里山協働機構 職員

山田 綾 氏

山田 綾 氏

NPO法人越後妻有里山協働機構スタッフ。“アートによる地域活性”が浸透していなかった2000年に開催された第一回大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレを訪れ、以降研究対象のほか、こへび隊として大地の芸術祭にかかわる。短期大学助手、横浜のアートセンター BankART1929のスタッフを経て、新潟県十日町市に移住し、NPO法人越後妻有里山協働機構に立ち上げとともに入社。以降、作品の制作などをさまざまな業務にたずさわり、現在は主に総務を担当し、横断的に法人の業務を支えている。越後妻有地域に生きる人たちの背中を追い、学び続ける日々を過ごす。

サーキュラーパーク九州株式会社 企画部長

瀬戸 貴博 氏

瀬戸 貴博 氏

薩摩川内市の旧火力発電所跡地にて資源循環型社会の実現を目指す「サーキュラーパーク九州」の企画業務を担う。廃棄物の再資源化や、資源循環に関する課題解決の支援などを軸とした資源循環事業に取組む一方、自治体や地域事業者と連携しながら、産業・観光・教育を融合したモデルツアー「CPQ&」を構築中。地域とともに持続可能な社会づくりを目指し、対話を行いながら、社会実装に向け挑戦している。

第2回 福祉 × 環境

地域資源を活用した、暮らしをより良くするための共助のあり方

令和7年12月9日(火) 15:00~17:00

地域資源を活用した、暮らしをより良くするための共助のあり方

令和7年12月9日(火) 15:00~17:00

福祉だけでなく、環境等の他の領域との掛け算の活動を実践されているお二人を話題提供者としてお迎えし、地域住民の暮らしの中から見えてくる課題を起点に、人のつながりと共助を作っていくための工夫や課題点等を伺っていきます。

長久手市くらし文化部地域共生推進課 課長

熊谷 美恵 氏

熊谷 美恵 氏

1999年(平成9年)に長久手市役所にて勤務を開始。広報や税の徴収、教育委員会、商工観光等での勤務を経て、2021年(令和3年)から現職。当初は地域共生担当職員として2つの小学校区で地域づくりを行いながら、重層的な支援体制の整備を進めてきた。職場内では毎年、同僚たちと業務の目標等をすり合わせるためにマンダラチャートを活用し、職員一人ひとりの考えや意見を引き出す場づくりを行い、組織文化の醸成や雰囲気づくりを行っている。趣味は読書と旅行と推し活。

奈良市市民部月ヶ瀬行政センター 地域振興課 主任

平山 裕也 氏

平山 裕也 氏

三菱東京UFJ銀行から転職し、2015年奈良市役所入庁。入庁後は地方創生担当者として、総合戦略の策定や政策立案に従事。奈良市観光協会への出向、NPO法人新公益連盟での事務局次長を経て、2021年から「Local Coop 大和高原プロジェクト」を担当。市職員の立場で民間企業や地域おこし協力隊等と連携しながら、事業企画や各種調整業務を行い、Local Coop構想の実現に向けて取り組んでいる。

第3回 交通 × 環境

地域交通課題から始まる住民主体の地域づくり

令和8年1月14日(水) 15:00~17:00

地域交通課題から始まる住民主体の地域づくり

令和8年1月14日(水) 15:00~17:00

交通問題を含めた様々な地域の課題解決に取り組むお二人を話題提供者にお迎えし、地域課題の解決の前にどのように地域住民とパートナーシップを構築していくと良いのかや、活動を進めていく上での苦労されている点等を伺っていきます。

株式会社 日建設計 設計グループ代表 執行役員

羽鳥 達也 氏

羽鳥 達也 氏

建築の設計監理、都市・地域計画などを行う日本最大の総合設計事務所、日建設計の設計グループ代表を務める。JIA新人賞を受賞した神保町シアタービルや、日本建築学会賞を受賞したNBF大崎、桐朋学園音楽学部調布キャンパス1号館。JIA環境建築賞最優秀賞を受賞したコープ共済プラザなどを手がけ、2021年日経アーキテクチュア誌「建築デザインを改変する最重要人物10人」の一人に選出されている。そのほか、建築設計における避難計画手法を応用し、地域コミュニティのリスクコミュニケーションを促すために開発した「逃げ地図」は、全国に広まっており、都市計画における人流・物流解析技術を応用し、移動弱者を支援する輪を広げようとする試み「コミュニティドライブプロジェクト」を手掛けている。

ONE SLASH代表 兼 滋賀県MLGsふるさと活性化大使

清水 広行 氏

清水 広行 氏

10代の頃からスノーボード選手として国内外で活躍。怪我を機に現役を退き、2016年に地元の滋賀県長浜市西浅井町にUターンして地元の仲間と活動グループ「ONE SLASH」結成。西浅井を拠点に米づくりからまちづくり、環境・教育事業、家業の建設・建築まで実業家としてマルチに活躍。

第4回 教育 × 環境

地域に開かれた学びを通じた次世代の人材育成

令和8年1月28日(水) 15:00~17:00

地域に開かれた学びを通じた次世代の人材育成

令和8年1月28日(水) 15:00~17:00

「地域の中に学校がある」という視点で教育の活動を展開されているお二人を話題提供者としてお迎えし、地域と学校の関係構築の際に工夫されている点や、地域の課題解決の担い手の育成の際に大事にしている視点等を伺っていきます。

富士通株式会社 CEO室 DX Division シニアマネージャー

(神山まるごと高専との協働推進担当)

濱上 隆道 氏

(神山まるごと高専との協働推進担当)

濱上 隆道 氏

29年間の東京本社で大手製造業をマーケットとするセールス部門で活動。2020年4月より徳島に支店長として着任。地域での公共サービスを中心にマーケティング、ビジネスプロデューサーとして活動。これまで経験のしたことのない領域へのチャレンジをはじめ、「地域課題解決型ビジネス」のプロジェクトを立ち上げる。3年間で徳島県の方々とのコミュニティづくりを重ね、開かれた対話を通じた地域イノベーション創出に挑戦。2023年4月からCEO室にて、徳島県神山町に新設された神山まるごと高専の協働推進担当に就任。2024年10月から神山町に移住。

熊本高等専門学校・准教授

木原 久美子 氏

熊本高等専門学校・准教授

木原 久美子 氏

「生命とはなにか」を問いとした科学者としての研究活動を主軸におき、あらゆる生き物への興味をもって、生き物らしさの共通原理を探求している。例えば、個と集団が作るシステム、パイオニア、共生、遺伝的多様性、生物地理などをキーワードとする研究に現在取り組んでいる。これらと並行して、科学と社会の関わりについて、教育やアウトリーチ活動の現場で、現状を鑑みてアイディアを展開する機会にも恵まれた活動を行っている。

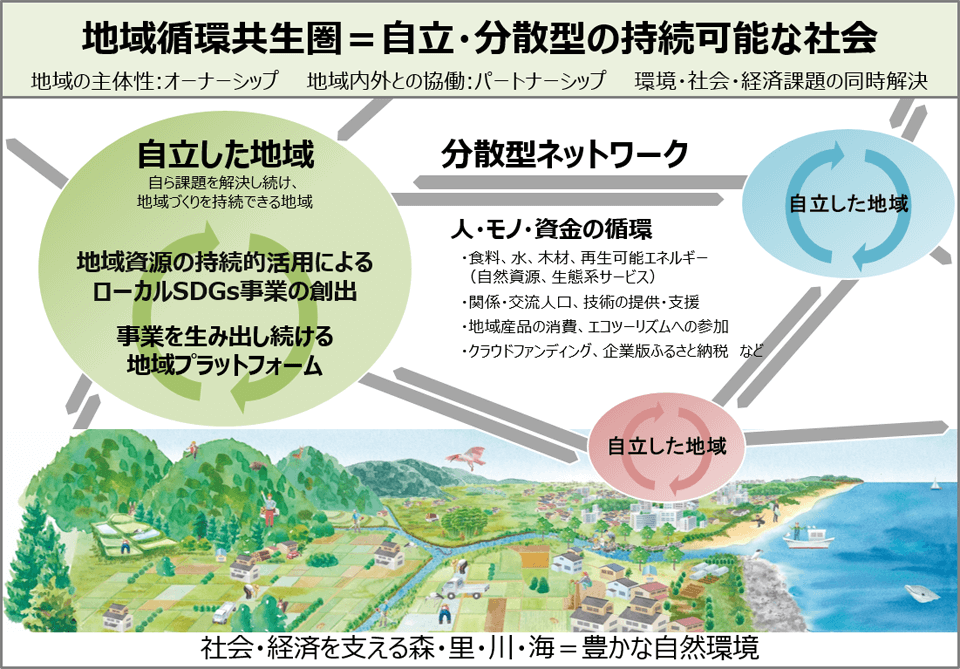

地域循環共生圏とは?

地域循環共生圏は2018年第5次環境基本計画にはじめて位置づけられた概念であり、地域資源を活用して環境・経済・社会を良くしていく事業(ローカルSDGs事業)を生み出し続けることで地域課題を解決し続け、自立した地域をつくるとともに、地域の個性を活かして地域同士が支え合うネットワークを形成する「自立・分散型社会」を示す考え方です。

その際、私たちの暮らしが、森里川海のつながりからもたらされる自然資源を含めて地上資源を主体として成り立つようにしていくために、これらの資源を持続可能な形で活用し、自然資本を維持・回復・充実していくことが前提となります。

地域循環共生圏は、第六次環境基本計画(2024年5月閣議決定)において、同計画の中心概念である「ウェルビーイング/高い生活の質」の実現に向けた「新たな成長」の実践・実装の場としても位置づけられました。

詳細はこちら→ https://chiikijunkan.env.go.jp/shiru/

その際、私たちの暮らしが、森里川海のつながりからもたらされる自然資源を含めて地上資源を主体として成り立つようにしていくために、これらの資源を持続可能な形で活用し、自然資本を維持・回復・充実していくことが前提となります。

地域循環共生圏は、第六次環境基本計画(2024年5月閣議決定)において、同計画の中心概念である「ウェルビーイング/高い生活の質」の実現に向けた「新たな成長」の実践・実装の場としても位置づけられました。

詳細はこちら→ https://chiikijunkan.env.go.jp/shiru/